|

| ||

| "Kein Platz

für Frau Pastorin" | |||

| Karin Kammann war früher ein

Mann, jetzt streitet sie um einen Kirchen-Job Von Stefan Krücken und Detlef Schmalenberg | |||

| Im Kölner Stadt-Anzeiger, - Nr. 51 - Dienstag, 2.

März 1999 - 3 und im KStA - Nr. 54 - Freitag, 5. März 1999 - 11 | |||

| Zunächst wurden Kekse gereicht,

dann die Bergpredigt zitiert. "Macht euch keine Sorgen und fragt

nicht: Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir

anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater

weiß, daß ihr das alles braucht", heißt es in Matthäus 6, Vers 31

und 32. Wer gestern im Sitzungssaal eines Düsseldorfer

Medienzentrums saß, konnte zunächst den Eindruck gewinnen, er sei in

ein Kaffeekränzchen mit Gläubigen geraten. Doch der Anlaß für das Zusammentreffen war weniger friedlich. Im Saal tagte das Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die vier Juristen und der Theologe am Richtertisch mußten über das berufliche Schicksal der Kölner Pfarrerin Karin Kammann (39) entscheiden. Im September 1993, fünf Jahre nach ihrer Geschlechtsumwandlung, wurde sie ordiniert. Anfang 1995 erhielt sie einen Zeitvertrag bis zum April 2000. Als verbeamtete Pastorin im Sonderdienst wurde sie zunächst in Chorweiler eingesetzt. Sie hielt Gottesdienste in Altenheimen ab und betreute die Gemeinde seelsorgerisch. "Es ist beschämend" Doch das darf sie schon lange nicht mehr. Obwohl sie weiterhin ihr Gehalt bekommt, ist sie seit Oktober 1996 ohne Beschäftigung. ..Ich will wieder was tun", fordert Karin Kammann jetzt in ihrer Klage. Sie vermutet, daß die "Kirchenoberen" mit ihrer "Geschlechtsumwandlung nicht mehr klarkommen und mich deshalb kaltgestellt haben". Das stimme nicht, entgegnete gestern ein Vertreter der Amtskirche: "Trotz kontinuierlichen Suchens haben wir noch keine neue Stelle gefunden." Das Gericht, das seine Entscheidung erst in den kommenden Wochen veröffentlichen will, konnte sich mit dieser Argumentation jedoch nicht anfreunden. Zunächst versuchte der Vorsitzende Richter Rudolf Goez in freundlichem (aber erfolglosem) Ton zu vermitteln: "gibt es wirklich keine Stelle? Überlegen Sie noch mal!" Dann stellte er unmißverständlich klar: "Für Beamte gilt, daß sie entsprechend ihrer Qualifikation beschäftigt werden müssen. Das sollte auch in diesem Fall so sein. Es muß was gefunden werden!" Auch Pfarrer Hans Mörtter von der Kölner Lutherkirche, der im Zuschauerraum saß, hatte so seine Zweifel an der Darstellung der Amtskirche. Es sei "beschämend, wie diese Frau behandelt wird", flüsterte er. Dann meldete er sich zu Wort. In seiner Gemeinde werde jemand wie Karin Kammann "dringend benötigt", sagte er und gab auch noch zu Protokoll, daß das zuständige Presbyterium und der Kreissynodalvorstand wohl zustimmen würden. Es sei grotesk, wenn "diese hochqualifizierte Theologin nicht mehr in der Seelsorge beschäftigt würde", ergänzte Pfarrerin Christine Breitbach von der Kölner Christuskirche nach Prozeßende: "Wer zunächst als Mann, dann als Frau gelebt hat, wer zahlreiche Höhen und Tiefen hinter sich hat, der kann die Nöte anderer Menschen doch bestens verstehen." Über ihr Coming-Out redet die derart Gelobte nur ungern. Daß sie als Kind in Mutters Kleiderschrank stöberte, daß sie als Junge nur mit Puppen spielte, erzählt sie nur auf Nachfrage. Und analysiert wissen möchte sie es schon gar nicht:"Ach Gott", sagt sie dann, "diese ganzen Klischee-Sachen bin ich so leid." Sie wolle nicht in die Ecke der Exoten gestellt werden, nicht die Schablonen- Transsexuelle sein, meint sie - und es sind einige der wenigen Sätze, bei denen sich ihre Stimme hebt, die sonst so kontrolliert und ruhig ist. Immer schon sei ihr bewußt gewesen, "daß etwas nicht stimmt, daß da etwas arbeitet unter meiner Haut, etwas, das leben will." Sie suchte Zuflucht im Glauben: "Die Theologie war mein gnädiges Versteck." 1979, damals noch als Mann, begann sie mit dem Studium er evangelischen Theologie in Wuppertal. Mit 26 Jahren heiratet Herr Kammann sogar, zwei Jahre später entschließt er sich zu Hormonbehandlung und Operation. Seine Frau, "der erste Mensch, dem ich wirklich vertrauen konnte", unterstützt ihn in der schwierigen Zeit. "Es ängstigt abgrundtief, erkennen zu müssen, daß man anders ist. Wenn man auswandern muß aus dem Land der offensichtlichen Gegebenheiten und den Horizont noch lange nicht erkennen kann", sagt sie heute. In ihrem Lebenslauf markiert eine gestrichelte Trennlinie die neue Identität, darunter das Wort "Umstieg". Im September 1986 besteht sie ihr erstes theologisches Examen, Sie stellt den Antrag auf Einweisung ins Vikariat, das sie erst nach zähen Verhandlungen |

und einer

Personenstandsänderung -aus Herrn wird Frau Kammann -dreieinhalb

Jahre später in Duisburg antreten kann. Nach der Ordination im

September 1993 gibt sie Rellgionsunterricht in einer Berufsschule.

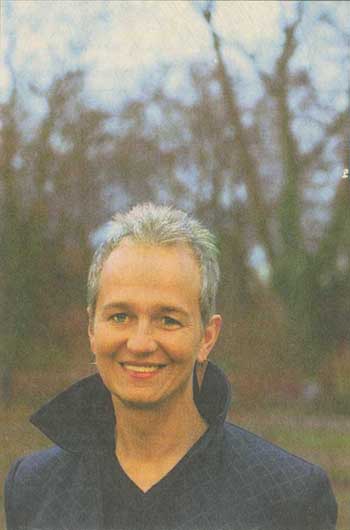

Zwei Jahre später wird sie zur Pastorin im Sonderdienst der Kirchengemeinde Neue Stadt Köln Chorweiler berufen. Als die Beziehung  "ICH HABE meinen Preis gezahlt": Karin Kammann. (Bilder: Worring) mit ihrer Lebensgefährtin zerbricht und ihr Vater stirbt, ist Kammann am Ende ihrer Kraft. Sie wird einige Wochen krank geschrieben, als sie wieder in den Dienst zurückkehrt, spürt sie, "daß ich da nicht groß werden kann. Die wollen mich abschießen". Im Dezember beantragt das Presbyterium ihre Entlassung aus dem kirchlichen Dienst. Die Begründung erhält die Betroffene erst im März des darauffolgenden Jahres. Der Kölner Superintendent Manfred Kock, heute Vorsitzender des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), schreibt: "Kompliziert wird der Fall deshalb, weil es kaum greifbare konkrete Fehlverhaltensweisen gibt, die Frau Kammann anzulasten sind. Es sind vielmehr atmosphärische Probleme, Irritationen, die sie durch ihr Auftreten in der Gemeinde auslöst." Von Kußhändchen, die sie werfe, ist die Rede, von Problemen, die auf Mitarbeiter abgewälzt würden. "Die haben sich etwas zusammengeklaubt', sagt Kammann. "Die haben Gründe gesucht, um mich loszuwerden." Fachliche Vorwürfe habe es nicht gegeben. "Persönlich habe ich den Eindruck, daß Frau Kammann ( ... ) hochbegabt ist", heißt es in dem Schreiben, das der "Kölner Stadt-Anzeiger" aus Kirchenkreisen erhalten hat. Karin Kammann wird in einen Sonderdienst der Landeskirche versetzt, auf eine "ominöse Stelle", wie sie sagt. "Werden sie doch Altenpflegerin", sei ihr geraten worden. Von Februar bis Oktober 1996 macht sie eine journalistische Zusatzausbildung. Eine Perspektive eröffnet sich für die verstoßene Tochter dennoch nicht: Es gibt noch immer keine neue Dienstanweisung. Die evangelische Kirche schiebt Karin Kammann aufs Abstellgleis, bei vollen Bezügen: geduldet, aber nicht respektiert. Nicht das Feld räumen "lch möchte sichtbar sein. "Karin Kammann geht an die Öffentlichkeit. Sie will, daß die Kirche Position bezieht. So oder so. "Die sollen sich endlich klar zu mir verhalten." Sie möchte Teil der Kirche sein, auch wenn sie fühlt, daß die Institution mit dem Finger auf sie zeigt, daß sie von ihr keine Unterstützung bekommt. Daß sie ein "statisches Gebilde ist, ein Gebilde, das womöglich Angst hat, von der Diskussion um eine transsexuelle Pastorin erschüttert zu werden. Die Frau, die über das Verhältnis der Geschlechter philosophiert ("das wird das Thema des kommenden Jahrtausends"), will nicht einfach so das Feld räumen. "Ich möchte mich mit meiner Geschichte nicht so einfach von dieser Kirche verabschieden", sagte sie: "Ich habe lange genug gewartet und meinen Preis bezahlt." Sie sei nicht bereit, sich "bei jeder neuen Warteschlange wieder anzustellen". Sie möchte wieder predigen, weil sie was zu sagen habe. Und das auch über den April des kommenden Jahres hinaus, wenn ihr Zeitvertrag ausläuft. | ||

| | Transvisit | Pressearchiv | | ||

| Copyright © Maya T., Köln,1998/1999/2000 - www.mayas.net - www.transvisit.de - | ||